蘇德隆與上海公共衛生往事

2020-04-15 ?來源:文匯報?作者:俞順章 闕之玫 蘇竹君 方益昉

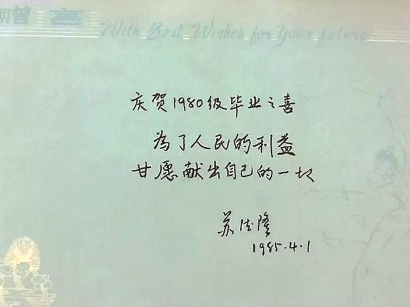

今年春節以來,在全國上下為疫情焦慮,或為抗疫成就而振奮時,身邊醫務工作者朋友圈里,有一張老照片再度流傳。照片上是我國流行病學奠基人之一、著名公共衛生專家蘇德隆(1906—1985)教授,為上海第一醫學院衛生系80級學生留下的畢業贈言,“為了人民的利益,甘愿獻出自己的一切”。在題詞二天后,蘇教授不幸因車禍逝世。

1935年,蘇德隆以第一名成績從國立上海醫學院畢業,留校擔任助教和住院醫師。國立上海醫學院由我國著名的醫學教育家、公共衛生專家顏福慶(1882—1970)先生創辦。早在20世紀初,顏福慶就認為中國應實行公醫制,且應重視預防醫學,如此才能最大程度減輕普通老百姓的醫療負擔。他在醫學院開設公共衛生科,1928年,又在吳淞創建了中國第一個農村衛生實驗區。這種關愛眾生的行醫理念,在顏福慶的醫學教育生涯中得以充分推廣。

留校的蘇德隆已經在臨床醫學領域頗有興趣和建樹,但顏福慶堅持將這位最優秀的學生派到上海縣顓橋鄉辦理農村衛生所并開辟上醫新的衛生教學基地。同年,他又去滬郊從事鄉村居民的衛生狀況調查、鄉村兒童常見病調查、農民衛生保健和傳染病防治等工作。

這并非蘇德隆初次從事農村衛生工作。在校期間,他曾接受陶行知的邀請,為其在寶山大場余慶橋創辦的“山海工學團”義務行醫,為師生講衛生課,講急救和疾病處理常識,開展生活教育運動,并為村民治病。他還應邀到黃炎培創辦的趙家塘鄉村實驗學校、鈕永建創辦的馬橋鄉俞塘民眾教育館為農民義務服務。彼時,蘇德隆自備一部摩托車,每周自帶干糧在這些地方輪轉。在進行農村衛生服務時,蘇德隆深感“近代醫學之趨勢注重公共衛生,近代公共衛生之趨勢在于普及鄉村衛生”。

抗戰期間,他還擔任防疫大隊長,幫助難民進行天花、傷寒、霍亂、痢疾、血吸蟲病等傳染病的防治。種種經歷,無不契合和寄托了顏福慶先生關于中國公共衛生事業的理想。當時中國的醫學現代化事業和公共衛生事業都還步履蹣跚。中國自古各種傳染性疾病繁多,到清末民初,預防診斷與臨床治療還幾乎混為一談,而在傳教士開設的西式醫院,已逐步注意到將患者集中在寬敞與通透病房中統一管理,乃是切斷傳染途徑、防控疫情的合理有效方案。1909年,我國醫學院課程表上已經出現衛生學(hygiene)的必修內容。上海等大城市率先在人流集中的市場等處,建立日常采樣與檢疫報告制度。

1942年,蘇德隆由衛生署首批保送至印度孟買哈夫金(Haffkine)細菌研究院學習鼠疫的防治。學成歸來,輾轉回到已內遷至重慶歌樂山的國立上海醫學院任教。此后又先后在美國約翰·霍普金斯大學公共衛生學院獲公共衛生學碩士學位,在英國牛津大學獲哲學博士學位。

眾所周知,人類與致病細菌長期不懈斗爭的重要轉折之一是青霉素的發明。蘇德隆在牛津的導師便是獲得諾貝爾獎生理學或醫學獎的青霉素發明人之一霍華德·弗洛里(Howard·W.Florey)。蘇德隆在英國期間發現并提煉出了一種強力抗菌素——微球菌素。在牛津大學病理學院研究實驗醫學的同時,他還每日都抽出一小部分時間,在牛津社會醫學研究所學習統計學,他的統計學老師是社會醫學研究所所長瑞爾教授。由于他在兩個領域的不懈努力,因此成為了英國皇家統計學會和微生物學會兩個學會的會員。

蘇德隆在英國的研究工作相當順利,然而,1948年底,他還是謝絕了導師弗洛里教授的熱情挽留,回到災難深重的祖國,回到母校上海醫學院,任流行病學教授和公共衛生科科長兼微生物科科長,并重建了國立上海醫學院衛生科。

1949年8月,解放軍一支部隊駐扎滬郊,在松江、青浦、嘉定等地水域進行泅渡訓練。我國長江流域水網密布,血吸蟲病流行。這是一種嚴重危害健康的寄生蟲病,患者逐漸消瘦,骨瘦如柴,卻腹脹如鼓。解放軍南下作戰,部隊衛生部門對此病缺乏了解,當時,近3萬戰士感染了血吸蟲病。蘇德隆獲悉部隊疫情蔓延后,馬上投書部隊,明確告知疾病的巨大危害并提出措施。他的意見很快得到重視,根據華東軍政委員會和陳毅同志的指示,“上海市郊區血吸蟲病防治委員會”于1949年12月21日成立。

_ueditor_page_break_tag_上海醫學院抽調了來自公共衛生、寄生蟲學、熱帶病學的知名專家,在部隊血吸蟲病防治中發揮了重要作用。蘇德隆除了做流行病調研,協調滬寧、滬杭醫務人員,還負責為軍隊培訓衛生干部。這場防治運動,上海、南京、鎮江、嘉興等地都動員醫務工作者參與,上海醫學界是當之無愧的主力軍。在不到一年時間內,疫情逐步得到控制,部隊不久便開赴抗美援朝前線。

1950年,蘇德隆在《中華醫學雜志》發表了第一篇血吸蟲病研究論文《近年日本血吸蟲病研究之進展》。他查閱了大量二戰以后最新的西方文獻,介紹了英美學界近十年左右對血吸蟲病的研究進展,對實驗診斷研究的眾多新研究方法和有關預防的研究做了重點描述,這份篇幅達16頁的長文綜述對此后他個人乃至我國的血吸蟲病研究方向起了重要的作用。

很快,血吸蟲病防治被納入新中國醫療衛生事業的國家目標之中。1950年4月21日,衛生部發布了《關于血吸蟲病防治工作的指示》,要求華東區軍政委員會衛生部重視預防血吸蟲病。當時的中國是血吸蟲病的大國,有13個省市發現血吸蟲病,受威脅的人群超過1000萬。滬郊青浦是主要產米區,這里孳生著無數血吸蟲的“唯一中間宿主”——釘螺。農民常年在水田勞作,極易感染血吸蟲病。當時青浦有40萬人,40%感染血吸蟲病,釘螺面積有7429多萬平方米,占當地土地面積的16.3%。每年征兵體檢,此地97%都是陽性。蘇德隆帶領上海醫學院師生在這片血吸蟲病流行區開展調研,并進行多項實驗,努力尋找釘螺的生活規律和滅螺的科學方法。

最初的滅螺只注重在河道水線以上殺滅。有一種說法是,釘螺有冬天上陸夏天下水的習慣,但蘇德隆在冬天打開河里的冰,發現水里明明有釘螺。蘇德隆堅持以實驗指導實踐,于是,研究團隊專門在顓橋鎮找了一條斷頭浜,筑壩圍塘,把水抽光,觀察水線上下的釘螺分布情況,發現水線以下也有釘螺。連續地進行了一年的試驗,終于找到了水線上下釘螺分布的比例。水線下釘螺的分布好似水線上釘螺的倒影,即貼近水線上下各一市尺內釘螺最多,占總數的71.6%,離水線上下四市尺以外,釘螺極少或者沒有。

此外,教科書上說明,釘螺有冬眠習性。但上醫師生研究發現,釘螺在冬天也能吃、能產卵,在冰水里還能活動,倒是在夏天不產卵,行動遲緩。因此認為,釘螺不是冬眠,而是夏蟄。研究人員做了水線上下釘螺季節分布情況的初步調查。在水位維持穩定的條件下,氣候寒冷的一月,水線下的釘螺竟多達72.7%,炎熱的5月和7月,水線下的釘螺只占25%—30%左右。這些調查對掌握釘螺生存條件和消滅釘螺都有很大的價值。

研究團隊還找到快速滅螺和個人防護的好方法。亞砒酸鈣價格便宜,但滅螺速度快,比土埋滅螺法要節省人力。在有釘螺棲息的河溝兩岸一年噴灑兩次,反復滅殺,釘螺的死亡率可達到70%—98%。下水時用茶籽餅粉撒在綁腿布上,可避免血吸蟲尾蚴侵入皮膚。茶籽餅產量多,價錢低廉,這個方法也容易被農民接受。

1957年7月7日夜晚,毛主席在中蘇友好大廈大廳里接見上海科技界、文藝界、教育界、工商界36位代表人士。蘇德隆是當時全國血吸蟲病研究委員會副主任委員、中央血防九人小組辦公室及血防局顧問,也應邀參與座談。據他回憶:

那天晚上,毛主席坐在一張小圓桌邊,我坐在與他鄰近的圓桌對面。毛主席談笑風生,和藹可親。毛主席先問我:“訂了個七年之內消滅血吸蟲病的計劃,你的意見怎么樣?”我說:“恐怕時間太短了。”毛主席又問:“十二年怎么樣?”我說:“十二年比較好一點。”毛主席便果斷地說:“那么,農業發展綱要上就改為十二年吧!”

原本“農業發展試行綱要”醞釀的目標是“三年預防,五年根除”。蘇德隆實事求是地認為,依靠中國當時的人力物力,在尚未徹底查清血吸蟲疫情和釘螺的生態、血吸蟲病的傳播和發病機制前,短期內是不可能見效的。1958年開始,蘇德隆帶領20多位年輕人到青浦滅螺,開展血防試驗田工作。他將留學英國時學過的統計學知識運用到釘螺的研究中,利用正態分布、二項分布、泊松分布來查釘螺。經過反復推演,最后指向了負二項分布。負二項分布是在泊松分布的基礎上,發現有些情況下,釘螺是聚集分布的,喜歡一窩窩聚在一起,子子孫孫窩在一起。這就解釋了,為何滅螺最初成效顯著,但在80%的釘螺消滅后,滅螺難度就增加了。因為剩下的釘螺存在負二項分布的情況,也就是聚集分布。負二項分布中,有一個聚集指數K,K與環境、地形等許多因素有關系。比如,朱家角的河岸是石駁岸,居民的房子蓋在臨河的仙人樁上,這里的釘螺就是聚集分布。

滅螺和治療都存在著指數曲線分布,隨著釘螺消滅,指數曲線下降;但一放松,曲線又會上升、復原。因此,別看一開始滅得快,就以為能迅速打贏血防戰,根據指數曲線,后期防治速度會慢下來。這個理論指導了滅螺和血吸蟲病的治療,幫助人們科學地認識到:消滅血吸蟲病不是一蹴而就的,而是要反復滅螺,滅一塊,清一塊,鞏固一塊。血吸蟲病的治療也要反復鞏固,這樣才能徹底消滅血吸蟲病。1963年,蘇德隆發表了《釘螺的負二項分布》論文,這是世界上第一個全面闡述釘螺分布規律的研究成果。

上海是在1985年消滅血吸蟲病的。估算一下,從1957年到1985年,除去三年自然災害和1966到1978幾乎停滯的階段,上海確實用了大約12年時間消滅了血吸蟲病。

1972年,當蘇德隆得知江蘇省啟東縣的農民肝癌高發,平均病死率每年在萬分之五以上時,不顧近70歲的高齡,多次騎著自行車長途跋涉,親自前往農村調查。他用流行病學方法分析肝癌發病率(死亡率)與不同飲水類型的關系,發現啟東肝癌高發地區處于長江水系末端,水質較差。而在同一肝癌高發區,飲用宅溝水者的肝癌死亡率最高,飲用河水者次之,飲用井水與深井水者最低。根據流行病學分析,蘇德隆認為,作為飲用水源的宅溝水或者泯溝死水中含有肝癌致病物質。他根據啟東和海門不同飲用水與肝癌分布的特征,勘察飲水與肝癌的關系,最后,找到一條一面是肝癌高發區、一面是肝癌低發區的分界線,厘清了肝癌高、低發區與飲水的關系。

1972年,蘇德隆提出了江蘇啟東地區肝癌高發原因與飲用有機氯農藥污染的地面水有關的觀點,提出“改水、防霉、防肝炎”的建議,要求大力提倡飲用井水、深井水。啟東地方政府采納了該項建議。

1975年,蘇德隆提出“飲水與肝癌”病因假說。1978年起,啟東縣改用井水的居民肝癌發病率有停止增長的趨勢,到1985年,飲深井水居民的肝癌發病率僅為飲溝塘水居民發病率的1/9,而相鄰的海門、南通、如東三縣的肝癌發病率卻有繼續增長的現象。用改善環境的宏觀方法來降低肝癌發病率,這是腫瘤防病史上的一項突破。

中外不少學者向來認為肝癌是由乙型肝炎或黃曲霉素所致。蘇德隆認為啟東地區的實際情況與這兩項病因假說不符。他通過乙型肝炎感染標志的檢驗,發現肝癌高發區和低發區的人群在乙肝感染標志攜帶率上是一致的。肝癌發病率高低不同的人群,霉變食物和黃曲霉素的攝入量也沒有顯著差異,而是與飲水污染的程度有關。

1981年,蘇德隆應邀參加美國紐約召開的國際病毒性肝炎大會,并在會上發表了“肝炎與肝癌關系的正反面意見”報告。諾獎獲得者布盧姆伯格(Baruch Blumberg)教授認為肝炎為肝癌的必要條件,而蘇德隆則表示反對并提供了大量調查資料。關于肝炎與肝癌的病因關系問題,蘇德隆曾參加國內外多次辯論。他經常說:“誰能拿出令人信服的理由,我就馬上放棄自己的觀點”,“我不愿看到國內肝炎流行,千百萬肝炎患者陷入愁云籠罩之中。”

1983年,國家科委將肝癌病因及其防治的任務下達給蘇德隆。77歲的蘇教授不顧年邁,繼續奔走于各個病區,繼續探索肝癌與飲水關系。他發現肝癌發病率同飲水中有機氯農藥的含量平行,這啟發他要設法找到水中的致癌物質“X”,并開展對肝癌敏感動物進行有機氯農藥的促癌相關查證試驗,他還設計用濃縮不同飲用水的方法來證明水與肝癌的關系。經多方奔走,他還聯系到兩位水處理專家,準備見面商談如何用他們發明的生物膜過濾污水,來提高可疑致癌物的濃度。

1985年4月3日下午2時,蘇德隆在家門口候車,準備前往兩位專家處交流,孰料遭遇貪玩的青年裝卸工無證駕駛啟動貨車,突遭飛來橫禍罹難。

在這之后,他的學生俞順章等繼續對飲水與肝癌的關系進行研究,終于在2003年發現了水污染的罪魁禍首藻類植物中含有致癌的毒素節球藻和促癌毒素微囊藻毒素。這番成果獲得了國家科技進步三等獎和上海市科技成果一等獎。這個假設最終得以證明,亦有助于改善居民飲水水質。

此時,距離蘇德隆最后一次試圖尋找飲水中的致癌物質,已經18年過去了;而距離他1975年提出假設,已經28年過去了。

蘇德隆教授傾其一生投注于公共健康和衛生事業。除血吸蟲病研究和水質與肝癌發病率關系研究之外,在1962年上海的副霍亂、1972年上海50萬人發病的“桑毛蟲皮炎”、70年代末80年代初寧波、上海兩地流行的甲肝等流行病調查中,也都留下了他福爾摩斯般細致敏銳的洞見。

“人生意義何在乎?為人群服務,服務價值何在乎?為人群滅除痛苦”,這是當年顏福慶請黃炎培為國立上海醫學院撰寫的校歌中的一句。蘇德隆用畢生心血,踐行了“為人群服務”的醫者仁心。