我們是“上海兵”(四)

2016-08-05口述者:益福明 王壁新 陳官輝

采訪者:劉世炎(中共上海市虹口區委黨史辦公室主任科員)

王文娟(上海文化出版社編輯)

采訪時間:2016年6月22日

采訪地點:虹口區四川北路海軍411醫院政治處會議室

益福明,1936年生,1963畢業于上海第二醫學院(現為上海交通大學醫學院), 1964年被分配至海軍411醫院任外科醫生。唐山大地震時,任海軍上海基地第二醫療隊副隊長,赴唐山參與抗震救災。

王壁新,1936年1月出生,1951年參加工作,1964年從湖北省中醫學院畢業分配到海軍411醫院,1976年參加411醫院的抗震救災醫療隊,在唐山工作一個半月,榮立三等功。

陳官輝,1952年生,原海軍411醫院護士, 1976年唐山大地震時,參加海軍411醫院醫療隊曾赴唐山救援,負責轉運傷員,榮立三等功,獲邀參加全國抗震救災英模會。

益福明:

7月28號唐山大地震那天,我沒有值班。醫院接到通知后,動作很快,馬上組織醫療隊。我愛人也是411醫院的,大概29號早上四五點鐘的時候,她回來通知我,讓我做好去唐山的準備。我們很倉促地準備了一些東西,有床單和換洗衣物、個人生活用品,但都很簡單,根本沒想那么多。

上午8點鐘,醫院派了兩輛汽車送我們到大場機場,乘海軍運輸機前往唐山。當時,海軍上海基地組織了兩支醫療隊,一個醫療隊以海軍411醫院為主,各科人員比較全;另一個醫療隊由海軍吳淞門診部、海軍上海基地門診部、海軍大場機場衛生隊三個單位組成,醫院派我去那里當隊長,加強那里的力量。

一個隊成員大概有20人。由于我們是部隊醫院,一接到命令,就直接打開倉庫,動用戰備物資。要是臨時準備,肯定沒辦法做到這么齊全的。私人的東西都帶得不多。

由于唐山機場受損,我們不能直達唐山,所以先到楊村機場中轉了一下, 29號下午兩三點鐘才到達唐山。唐山大地震以后,房子倒的倒,傷員癱的癱,少數人比較貪小便宜,發國難財。陸軍38軍趕到唐山當晚,開始實行戒嚴,主要的交通要道、大樓都派有哨兵,物資只能進不能出。那個時候沒有生命探測儀,只有靠部隊戰士用手在廢墟里扒。

到唐山機場以后,我們把自己帶的醫療器械、帳篷搬下來后,找了塊地勢比較高的空地,把帳篷立起來。機場雖然還有些房子沒倒,但我們不敢住,因為余震太多,不一會兒房子就震得“嘩嘩嘩”地響。我們晚上躺在地上,余震都可以把人拋起來。如果房子塌了,我們都要別人來救了,還怎么去救人?所以我們還是住外面空地上,因為除非地裂開,像包餃子一樣把人包進去,不然我們還是住高地安全些。我記得8月4號下了很大的一場雨,還好我們帳篷的地勢比較高,所以藥品器械沒什么損失。我們隊當時帶了3頂帳篷。一頂帳篷住男的,一頂帳篷住女的,還有一頂帳篷放我們帶過去的醫療器械和藥品。我們弄了些干草鋪在地上,再把床單一鋪,床就算搭好了,然后,馬上就開始搶救傷員,該包扎的包扎,該固定的固定。

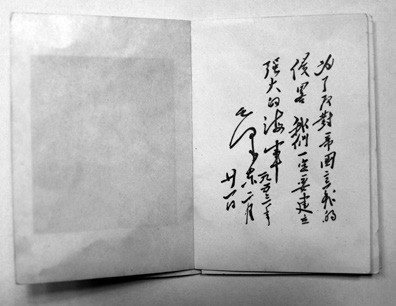

海軍參加唐山、豐南抗震救災紀念冊

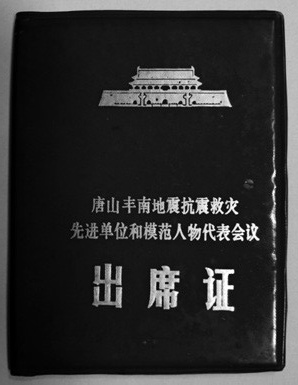

海軍參加“唐山、豐南抗震救災先進單位、先進人物代表會議”的代表證

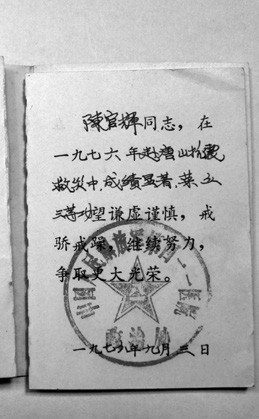

陳官輝在唐山抗震救災中榮獲三等功的榮譽證書

我們剛到機場的時候,有傷員,但不是特別多。過兩天傷員就多了起來,大部分是解放軍送過來的,也有居民自己送來的。當時唐山的醫療系統癱瘓了,環境惡劣,物資也比較缺乏,所以只能對輕傷進行清洗、包扎的處理,重傷員沒辦法進行手術,即使開刀,也怕感染等一系列的危險。當時,鐵軌已被絞成了麻花,火車運不出去,很多傷員因此都聚集到了機場,靠飛機將重傷員轉運到其他地方,進行后續治療。聽說當時全國只有5架三叉戟飛機,中央安排了3架用來轉運傷員。那時候是夏天,地震又發生在夜里,因此很多傷員都衣衫不整,有光著身子的,也有的只穿一個褲衩。

因此,上面就安排我們駐扎在機場(411醫院的醫療隊,則到了離機場比較遠的鄉里),任務主要有兩個:第一是分離出當地沒辦法處理的重傷員,通過三叉戟飛機轉運出去,到北京的傷員比較少,到上海的有,還有到東北沈陽那邊的,到天津的,到西安的,等等。第二是對滯留機場的、傷勢相對較輕的病員進行傷口包扎、清洗。好多傷員肚子脹得像孕婦,其實只是小便解不出來,膀胱脹得鼓出來了,我們馬上給他們插導尿管。我記得我們帶了一二十根導尿管,一下子用完了,那些都是留置導尿管,也不可能重新拔出來。晚上我們還要打著手電筒到外面巡視,我記得當時看到有個傷員躺在草堆里面,找到了之后,我們馬上給他處理傷口。這樣一來,當時的飛機也有兩個任務:第一,出去的時候,運送傷員;第二,回來的時候,運輸救災物資,包括藥品和食品,還有其他的一些東西。

我們去的時候斷水、斷電,吃的是壓縮餅干。斷水的話,后來軍隊派了水車到農村里面,當時農村有灌溉用的水井,他們把水抽到車里,再拉過來。機場的水塔都倒掉了,沒有水。后期好些,物資相對充裕了,地方慰問的東西也多了,食品得到改善,上面還給了我們半片豬。再后來,余震少了,機場有食堂,我們就在那里燒飯吃。

我有一次到唐山市里去,看到馬路邊上的尸體,五個四個三個兩個一個,一堆一堆,都堆成小山。整個空氣中都是尸臭,我帶了兩只口罩,沒有一點用。我往口罩里噴過酒精,沒有一點用。唐山很少看到哭哭啼啼的人。

大地震之后,最怕出現瘟疫。機場的傷員轉運和處理得差不多之后,我們就到農村去做了些防疫工作。當時看到死的驢啊、馬啊,都在河里漂來漂去,里面也有人的尸首,景象很慘。尸體到處都是,還有狗吃人肉,如果咬了人發生狂犬病就不得了。我們一部分的工作是打狗,然后消毒,藥品是上面統一配發的。我們到農村去了,防瘟疫之外,還幫老百姓看點小病。農村里是土房子,他們睡炕,地震后上面的東西掉下來,炕還可以幫忙撐一撐,所以他們能活下來,存活的人比較多,但整個人都黑不溜秋的。

當時有位女同志要生孩子了,可是沒有婦產科醫生,葉君南就說:“我來幫她接生吧。”可見我們醫生的知識面要相當廣,不能局限在自己的專業領域。現在的醫院就是分得太清楚,腦外科的只知道腦子,只知道神經,外科的只知道自己的東西。

王壁新:

我們海軍411醫院的醫療隊是7月29日出發,從上海大場海軍機場乘飛機到唐山,中間停了天津楊村機場,下午兩三點鐘到的唐山。一下飛機,就乘解放牌大卡車從機場進市區,看到路邊很多用棉被裹著的尸體,我的心情很沉重。我們最后到了唐山市郊的梁家屯,在那里進行醫療救援,待了一個半月左右,到毛主席逝世的時候,我作為英模代表到北京,瞻仰毛主席遺容,然后回到上海。

當初,我們出發的時候,沒有想到地震那么嚴重,生活上帶的東西比較少,我只帶了兩個饅頭、一個咸鴨蛋和一壺水,到唐山時,天氣非常熱,水喝光了,我還喝了陰溝里的水。

從機場到駐地,由于都是廢墟,道路堵塞,直到30號的早晨才到達梁家屯。我們一到,人們就喊:“毛主席萬歲!解放軍萬歲!”我們就立刻開始投入戰斗,一部分人架設帳篷,醫護人員開始搶救傷員。

我記得,第一個接診的是腰椎截癱、尿潴留的傷員。我用導尿管幫他導尿,當時災區有大量的尿潴留傷員,我們帶了一百多根導尿管,很快就用完了,后來還用了麥稈。我接診的第二個傷員是大拇指掉下來了,肌腱斷了,我印象很深。我說要打麻醉,他說不要麻醉了,我痛苦幾天了,你幫我剪斷吧,這樣在無麻醉狀態,我就把它剪斷,然后包扎。那時,看不到當地人悲傷,看不到眼淚,看不到你哭我哭,他們見面時說話:“還好吧?我還好,我家只死了6個。”大家都是一樣的,各家無非是死得多還是少。

陳官輝赴北京參加“唐山豐南地震抗震救災先進單位和模范人物代表會議”的出席證

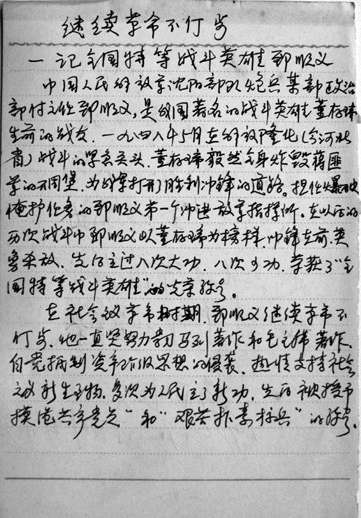

陳官輝赴北京參加會議,火車上偶遇郅順義,圖為郅順義的文章手稿

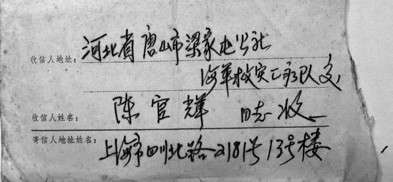

陳官輝在唐山期間,曾給上海醫院領導寫信匯報唐山情況,圖為領導回信的信封

梁家屯是唐山郊區的農村,房子不太好,災民沒有市區的多。我們在梁家屯的一個麥場里面,搭了四五個帳篷,生活工作都在這里,旁邊的青紗帳就是我們的廁所。我們帶的醫療器械比較全,還帶了一臺30瓦的X光機。我們醫療隊有骨科、腦外科等醫生。災民見到我們,不管是外科還是內科的,都是醫生,傷員送來,先處理,進行包扎、固定、轉運。好像沒做什么手術,只做了一個接生的手術。

有一天,當地災民突然送來一個孕婦,要求接生,我們都是男的,沒有婦產科醫生。當時,只有一個手術室的護士葉君南,她不是婦產科醫生,她去把孩子接生了下來,是順產的,起名字的時候,我們就叫“抗震”,姓什么不知道。接生的時候,手術條件很簡單,但我們帶了自己的發電機,所以還是很順利的。后來葉君南榮立了三等功。

當時,我們遇到的問題,主要是業務水平低。記得當地群眾用平板車拉來的傷員,大多是腦外傷的,對腦外傷的處理,特別是清創工作是要有一定條件的,當時我們醫生的業務水平也不高,現在看來可以救活的人,在當時救不了,雖然我們也盡力了,搶救不回來,也沒有辦法,那時死人太多。

有一次,一個小孩高熱、驚厥、抽筋,我去看病,這個病處理不好,會抽筋抽死的。我給他冷敷,用酒精擦澡,用冰袋降溫,打退燒針,我就守著他,直到這個小孩情況穩定下來。那時真是忘我的,真是毫不利己,專門利人,當時的醫患關系和軍民關系都是極好的。

我們每天的工作,就是背著藥包走鄉串戶,處理一些發燒、感冒、胃腸感染等問題,有時一個人出去,有時兩個人出去,不僅僅抗震,還要救災,就是治病。最遠也就三四里路,不能走遠,怕走不回來。

那時信息也不靈通,跟家里沒有聯系的,是在封閉環境下工作的。我愛人還在湖北老家,不知道我去唐山后的情況,只有到人武部去看有沒有“王壁新烈士”,非常擔心我。在唐山抗震救災,我榮立了三等功。9月6日,我們離開梁家屯,立功的同志到北京參加慶功會,醫療隊則乘海軍飛機回上海。離開的時候,梁家屯的老百姓都高呼口號,爭相往我們的口袋里塞雞蛋,跟電影里一樣,使我真正認識到:人民的軍隊為人民,與人民同甘共苦,不能辜負老百姓。到北京第二天,毛主席逝世了,慶功會也不開了,改為瞻仰毛主席遺容,然后就回上海。

40年過去了,當年去唐山的經歷,給我受的教育很深,對我人生的影響很大,我始終記得我們是人民子弟兵,為人民服務是我們的宗旨,不能辜負老百姓對我們的信任。1996年時,我在411醫院急診科當主任,還成為了模范人物,十臺九報來報道我,就是因為我把工作放在第一位,把病人當親人。當醫生要對病人好,不能冷漠,你對病人冷漠,病號死了難道不找你嗎?現在醫患關系打官司都是因為冷漠。那時我為什么那么紅,現在看來是厚德載物,實際上一是部隊長期的培養,二是唐山抗震救災的鍛煉。

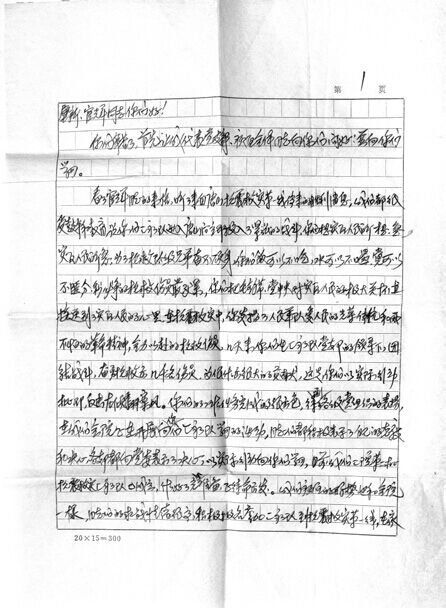

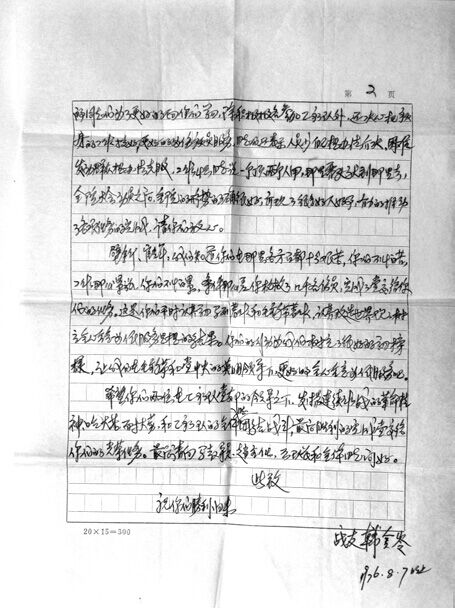

陳官輝給上海領導寫信匯報唐山的情況后,領導的回信

陳官輝:

我想,所有參加過唐山大地震抗震救災的人,都對這段經歷記憶深刻。唐山大地震的殘酷、慘烈的災情,我是第一次見到。1976年7月28號,我那天正好上夜班。醫院的領導接到上級的通知,說國內不知道哪個地方發生了嚴重的自然災害,領導讓我們出了夜班后,不要走遠,待命準備。沒想到第二天(29 號)清晨,我們就出發了。

我們部隊有一個傳統,不管出去救什么災,所有的醫藥品、干糧,都準備得很好的。一聲令下,我們馬上打開戰備倉庫,“嘩—”,物資很快就被運送上車了。于是醫院很快送我們到了大場機場。因為當時海軍上海基地以我們 411醫院為主,組織了兩個醫療隊,我們就從大場機場分乘兩架飛機去了唐山。我記得,我們411醫院醫療隊的教導員是馬玉忠,隊長是趙進喜,副隊長是王錫琦,我是團支部書記。當時,開進唐山約十多萬解放軍,供應、搶救、運輸,全都是解放軍撐起來的。解放軍是一聲令下,部隊馬上就出發,步行的,坐飛機的,坐火車的,都有,一擁而上,一下子趕到了唐山。我們到唐山機場下飛機后,對看到的景象都嚇了一跳,因為北方人睡覺,晚上連褲衩都不穿,那些從廢墟里爬出來的人,只看到兩個眼睛在動,全都是黑不溜秋的,有的身上甚至啥都沒有。他們就這樣擁到機場來,因為餓,就搶我們的壓縮餅干。機場有士兵背著槍在維持秩序,但大家都餓啊,沒辦法維持。那個場景,真是可怕極了。

在那里,我們找到臨時指揮部。臨時指揮部就設在馬路邊廢棄的公交車上,在那里進行人員的調配。穿過唐山市中心,我們看到整個城市都是廢墟。馬路旁邊到處躺著活人和死人,受傷的人遍地都是。有的傷員爬出來的時候,還有氣息,但因為重傷沒有得到及時的救治,就死在路邊了。有的傷稍微輕點兒,也有完好的人,他們就攔著我們要東西吃,給了餅干他們就讓路,我們一路準備了很多餅干。我們的車不可能壓著路上的尸體過去,所以,一路上,還得將路中間的尸體撥開。我們開到指定地點梁家屯的時候,天已經蒙蒙亮了。

梁家屯在市郊結合部,當時有個面積很大的打谷場,我們在打谷場支起帳篷,很快就聽到了驢車、馬車的聲音。人們把傷員運到打谷場來,我們馬上開始搶救,非常緊張。

剛到時,主要困難是水的問題。我之前看電影《上甘嶺》時,覺得人吃餅干咽不下去的場景不可思議,到那里之后,我才發現,人沒有東西吃是沒有什么大關系的,沒有水喝才真的受不了。那時候方便面是沒有的,我們帶過去的都是軍用的壓縮餅干,很小一塊餅干,吃下去,再喝點水,整個人都會很脹的。沒有水的話,這個壓縮餅干是很難咽下去的。北方是沙地,很難找到水,我們找到一個豬圈的水泥槽里還有點水,這個水我們還不能喝掉,畢竟醫療救援的消毒、針劑都需要水。7月30號、31號這兩天非常炎熱,水供應非常困難,我們很多醫療隊員的嘴都起泡了,還有人熱暈過去了,抬到帳篷里面涼快涼快,醒來后繼續開展搶救傷員的工作。到后來,我們在高粱地找到一口井,七弄八弄,用一個拖拉機頭把水抽出來,才稍微解決了喝水的問題。

陳官輝(左四)參加北京海軍慶功會前,在天安門的合影

地震時,很多人和牲口被砸死了,尸體遍地都是,在高溫下,尸體很快就開始腐爛,蒼蠅因此迅猛地繁殖出來。我們帳篷頂全都叮滿了蒼蠅,我們都不敢進去,一進去,毛皮疙瘩就出來了。我們的手一拍過去,地上立馬黑了一片,這絕對不是假話,整個唐山市都是蒼蠅。后來,飛機上開始灑藥滅蒼蠅,情況就好了很多。

我那時25歲,還不會理發,不過我還是帶上了理發工具,因為傷員的頭皮被砸傷了后,頭發必須全都剃掉,不然沒辦法包扎,我就在那時候學會了理發。給傷員剃掉頭發、清洗好傷口之后,我們就幫傷員包扎好。當時,有可能我在這里搶救病人,后面頂著我屁股的,就是一具尸體。場景確實非常殘酷!

唐山剛開始準備建抗震臨時醫院,后來發現這得有個過程,等醫院建好,很多傷員都可能得不到及時的救治,因此決定將重傷員用飛機、火車運送到全國各地進行搶救和后期治療。我們醫院的馬林當時去唐山就是負責建臨時醫院,后來臨時醫院還是建了,只是床位由3000張縮到了300多張。

我專門負責我們醫療隊的傷員轉運。他們給我派了幾個士兵和兩輛軍用大卡車,歸我指揮,我每天就起早摸黑地來回跑。需要轉出去的人,全都裝到卡車里面。那些被砸傷的小孩子,有些還不會說自己父母的名字,身上光光的,連衣服都沒有。我們就把繃帶拉開,問他們:“你叫什么名字?你幾歲了?你父母叫什么名字?你家住在什么地方?”我們把這些信息都寫在繃帶上,然后把繃帶捆在他們脖子上—因為這些人最后會被送到哪里去治療,當時是不知道的,我們怕他們到時候找不回來。

我們的車剛開始是開到火車站,后來開到飛機場。但究竟什么時候能到火車站或飛機場,我們是無法預知的,因為有很長一段爛泥路,而且堵得不得了,路上到處是遇難者遺體,我們得下去把遺體抬開,碰到其他車,我們就得排隊。路上沒水,吃的也不能帶出去,兩大車的人可怎么活?我于是組織醫療隊員,讓他們把水壺都交出來,灌滿水。然后,我們把車開到總指揮部,向他們報告我是某某醫療隊,我這里有多少傷員需要運送出去,讓他們給我們一些吃的。沒辦法的,我們自己可以不吃,但傷病員不能餓啊,他們的生命交到了我們手里,我就要負責把他們平安地運送出去。水不多,我當時是扣住的,定點、定量地給他們分水。后來我們對倉庫也熟悉了,到了總指揮部,就直接到相應的地方拿東西。在運輸過程中,還有傷員死掉了,沒有辦法,我們只好把他們抬下車;我還碰到過剛開始很好的小孩子,到半路上不得不抬下車。

火車站是人員最密集的地方。候車室啊,旅館啊,招待所啊,地震后坍下來了。解放軍掀開廢墟后,一層層的,全都是遇難者。遇難者被放在一條條被褥上,用電線,把頭、腳扎一下,中間也扎一下,就給抬下來了。尸體放在馬路旁邊,堆積成山,路兩旁,血水流成河。我們醫療隊在城鄉結合部,我來來回回跑了很多趟,見慣了這種慘酷的場景。那種臭味,就是爛咸菜的味道,哪怕戴十個口罩也沒用,真的,臭得一塌糊涂。

很多醫療隊的傷病員,都集中在火車站和飛機場,大家都要爭先恐后地把傷病員送上去。如果不搶先的話,他們就有可能上不去,耽誤了病情怎么得了?所以,我們的戰士一出去,就開始戰斗。糧食要搶,到目的地后,位子要搶,抬傷員上去也要搶。傷員送上去后,才算完成任務,馬上開車調頭往回開,接送下一批傷員。

我們當時根本沒有專門的休息時間,連吃飯都很倉促,面條燒好了,大家“嘩—”地涌上去,“吧唧吧唧”一下子就把面條掃光了,然后立馬去搶救病人。最糟糕的一次經歷,我記得那天下大雨,車正好跑到了爛泥地段,車子像陷在沼澤里一樣,整個都往下沉;越開越往下沉,以致最后車都動不了了。大家就下車推,身上被雨淋得濕透了,爛泥濺得到處都是,但還是推不動。我就跟駕駛員講,不用開了,不然車子會越開越往深處陷,我們就在車里等到天亮吧。北方的氣候不穩定,雖然中午很熱,但早晚都很冷,我就讓戰士都躲到駕駛室里,將車子發動取暖,否則我們要被凍死了。到飛機場后,我們看到飛行員穿得筆挺干凈,而我們穿的卻是混合血水和爛泥的軍裝,真是一塌糊涂。

我們在城鄉結合部的駐扎點,那里老百姓居住有個特點,一個院子有三代、四代人都住在一起。我們問老百姓家的情況,有的說“俺家還好,俺家只死了8口人”、“俺家只死了9口人”,有的則是全家覆沒。我當時就想:人真是奇怪,平時家里死了一個人,傷心得不得了,可是在那種場合下,反倒沒人哭了,可能因為大家情況都差不多,一樣慘。活著的人,將死去的親人埋在房前屋后。但活著的豬啊,狗啊,很快就將尸體挖出來吃,一方面是因為尸體埋得不深,同時,大雨一沖,尸體上的土就沒了。有的尸體甚至直接被丟到公路兩旁的溝里,用土稍微掩一掩。我每天來回運送傷員,到處看到的都是死人。后來,通知下來,豬要定期殺死,馬啊,驢啊,狗啊,全都要殺光,不然傳染疾病可就不得了了。

當時,附近老百姓殺豬后,來不及吃,就送肉給我們醫療隊。我們不要,因為我們解放軍有個“三項紀律、八大注意”,不能拿老百姓的一針一線。老百姓以為是因為豬吃過死人所以我們不要,其實不是這樣的。他們硬要我們收下的時候,我們也等價交換,給他們一點我們帶去的食物。北方人最喜歡吃餃子,到處都能聽到“咚咚咚”剁肉包餃子的聲音,豬肉和白菜混在一起的餡子。

后來通知下來,所有房前屋后溝槽里面的尸體,全都要挖出來,重新安葬。唐山開灤的煤礦是中國非常有名的煤礦,煤礦里的煤挖掉以后,下面的空間沒有及時填塞,地震后,上面的土就坍下去,形成了一個大水塘。尸體就往里面堆,把水塘堆滿了,推土機再從上面填土掩埋。我覺得這就是“萬人坑”。后來唐山搞市政建設,重新挖出來很多尸骨。尸體必須埋多深,土必須多厚,當時都有特定要求,否則泥土一被沖掉,尸體又重新露出來了。

在路上,我還看到有些沒有受傷的人在搶劫。當年,手表算是很稀奇的,家里要是有臺縫紉機,可以稱得上富裕。有些壞人,假惺惺地去救護傷員,一旦旁邊沒人了,脫下傷員的手表就跑了。后來有些被抓到的壞人,甚至兩個胳膊都戴滿了手表。當時,只要兩個解放軍同意,就可以把他們槍斃。

最苦的是挖尸體的戰士。當時天熱,他們是重體力勞動,尸體味道極其熏人,環境很惡劣。很多戰士上去挖掘,沒兩個小時就暈倒了,戰友們把他們抬到陰涼的地方歇一歇,緩過來之后,繼續上去挖。相比而言,我們搶救病人,輕松很多。如果唐山地震后,沒有馬上派進去十多萬解放軍,恐怕很多不死的人,也要死了。解放軍行動非常迅速、果決,遇到問題馬上解決,能夠有效地緩解次生災害。不僅僅是地震,其他像水災一樣的災害,解放軍同樣沖在最前面,即使要搭上命,他們也得服從命令往前沖。

我們第一次集中去北京參加慶功會的時候,在唐山市中心看到一個非常大的幼兒園,是木結構的建筑。地震的時候,木頭雖然往下砸,但有一部分是拱起來的,留有空隙,后來解放軍往里挖,看到孩子們一個個趴著、躲著,各種各樣的姿勢,沒有被砸死,最后卻是被餓死的。一個個都腫起來了,簡直太可怕了。手不能去碰,一碰,就像豆腐一樣破了。

在前往北京的火車上,他們給我們發了盒點心,很漂亮,還有兩個很紅的蘋果,我舍不得吃,帶回來了,結果都壞了。至于開會,給我的感覺就是,拍掌拍得手心都腫起來了。開完會后,我又回到了唐山。之后又開海軍慶功大會,剛到北京,恰逢毛主席去世了,我們就在北京瞻仰了毛主席的遺容,然后直接回上海了。我們的教導員馬玉忠,是一位非常勤懇、負責的同志,安排整個醫療隊的工作,吃苦在前。每一次評選先進人物,大家首先推薦的都是他,但他一直推辭不要,真的是非常好的一位老同志。

剛開始不能寫信,不能把當時的情況透露出來;到后來慢慢松一點了,我就給上海的醫院寫了一封信,醫院的支部書記還回復了我,現在我還保存著這封信。

2006年,唐山大地震30周年的時候,我們一起去唐山救援的隊員還聚過一次,一晃,十年也就過去了。