夏衍憶述上海解放

2022-09-28漢口路193號,上海歷史博物館的臨時辦公地。

在這里,“歷博”的館長告訴我,他們征集到一批當年華東軍事管制委員會主要成員的標準照,雖然里面缺陳毅的,但是,有我祖父夏衍的。這張照片拍攝于1950年,從未收入任何圖冊。

1950年,華東軍管會主要成員標準照——夏衍

“穿著粗土布的黃軍裝……

腳上居然還穿著一雙黑絲襪”

照片上的我祖父,正值知天命之年。

50歲,對他來說,還很年輕。

值得高興的是‘自我感覺’還是一股銳氣。陸游晚年的詩中說‘一齒已搖猶決肉,雙眸雖澀尚耽書’,而我則一個牙齒也沒有搖,雙眸還可以看小五號乃至六號字的書。

《懶尋舊夢錄》,夏衍著

時代在發(fā)生著巨變,我祖父的人生角色也在跟著變,首先就是從他的穿著變起的。

照片中的夏衍身穿著戎裝。但即便是軍裝在身,他也跟別人不一樣。

他與其他來自解放區(qū)的同志一樣穿粗土布的黃軍裝,但是,只有他戴著當時只是在上海才有的玳瑁邊眼鏡,頭發(fā)梳理得整整齊齊,皮鞋干干凈凈,腳上居然還穿著一雙黑絲襪!——在1949年這簡直令人驚訝。

《記長者夏衍》,李子云

1949年5月16日,潘漢年、夏衍、許滌新、周而復(fù)等一行,離開北平乘火車沿津浦線南下。走走停停,一個星期之后,終于5月23日傍晚抵達了三野指揮部所在地丹陽。這時,于兩天前發(fā)起的上海戰(zhàn)役已接近尾聲。

位于丹陽市的“上海戰(zhàn)役總前委”舊址

見過陳毅之后,緊張和忙碌便開始了。忙完整整一天,走出會客室,接管委員會秘書長駱耕漠派來的“一位管總務(wù)的同志等在門口,發(fā)給我一套黃布軍裝,一支手槍,和一根皮帶,穿上這套軍服,就算入了伍。所以后來每次要我填履歷表時,我就在‘何時入伍’這一欄上,填上‘1949年5月24日,在丹陽’。”“后來潘漢年告訴我,說華東局、市委根據(jù)你的黨齡,過去和現(xiàn)在的職務(wù),評了‘兵團級,當然我還是不懂得兵團級是怎樣一個職務(wù)。’”

《懶尋舊夢錄》,夏衍著

我祖父的另外一張戎裝照,就是在1949年5月27日,他身穿軍裝、頭戴軍帽隨入城式車隊進入大上海。夏衍站在卡車上的第一排,旁邊站著同樣軍人裝束、戴著墨鏡的于伶。他們的前面是塊巨大的標牌,寫著:軍管會文管會文藝處。

這張照片很著名,曾經(jīng)發(fā)表過多次。

1949年5月27日,夏衍一身戎裝隨軍管會入城車隊進入大上海,左邊戴墨鏡者為于伶(沈蕓女士提供)

在《懶尋舊夢錄》里,我祖父還補寫了入城那天的一件私事。在文管會進駐原國民黨市政府教育局之后,他準備回一趟家,“自己要了一輛吉普車,大約于下午4時左右,回到了一別三年的‘重華新邨’。當時還沒有給我配備警衛(wèi)員,也不知道接管初期,負責干部不準單獨行動的規(guī)矩,所以我只向陸萬美講了一句‘兩個小時后就回來’,就匆匆忙忙地走了,想不到吉普車經(jīng)過重華新邨街口的‘梅龍鎮(zhèn)’,就引起了附近居民的注意。前天晚上在大雨中解放軍露宿在街頭,為什么會有一個身穿軍服,掛著手槍的‘軍人’單獨地‘進入民家’呢?人們用驚奇的目光注視著我。當然,我的妻子看到我這身穿著,也不免大吃一驚。沈旦華當時十二歲,在梅龍鎮(zhèn)附近的弘毅小學(xué)念書,所以連這所學(xué)校的師生,也知道他的父親是一個解放軍的軍官了。”

這是件趣事,也是件窘事。在一個當慣了老地下黨的人看來是回家看看的平常事,卻被當作是“冒險”行為,立即報告給了公安局長揚帆。第二天,便給他配備了警衛(wèi)員、一輛克拉斯勒轎車和一個胖子司機,并且正式的提醒他:你不是一般干部,是一個被“保護”的目標,這是必須遵守的制度。

對此,還是陳老總看出了夏衍的難處,懂得他長期做統(tǒng)戰(zhàn)的工作性質(zhì)。“有一次,我們在他的辦公室開會后,離開的時候他把我叫住說:‘你回去,把這套軍服脫下,你這個文化人穿這套衣服有點滑稽。’我不懂他的意思,說:‘我沒有中山裝,只有西裝和袍子。’他說:‘西服可以嘛。老劉(指劉長勝同志)不是穿著西裝在市委辦公嗎?’他又說:‘我要你脫下軍裝,不單是為了滑稽的問題,因為你穿了這套服裝,使過去和你一起工作的人對你見外。你要記住,讓這些人永遠和從前一樣把你當作自己的朋友。’”

在文化科學(xué)方面,上海是“半壁江山”或“三分天下有其二”

1949年5月4日,潘漢年、許滌新、我和沈?qū)幰恍兴娜耍瑥南愀鄞畛艘粭l掛巴拿馬旗的貨輪到了塘沽。……在海員俱樂部吃了飯,在一家招待所住了一夜,次日就乘火車趕回北京。

“從香港回到上海”是《懶尋舊夢錄》一書中臨近尾聲的章節(jié)。這一段的手稿,被用在了三聯(lián)書店出版的第一版封面上,設(shè)計者是我祖父的老朋友范用先生。

北上時,夏衍仍是一身香港的打扮,西裝革履。到達的當天“傍晚到了弓弦胡同十五號李克農(nóng)同志的住處。克農(nóng)和我自1941年初在桂林分手,一轉(zhuǎn)眼已經(jīng)八年多了,相見甚歡,不知有多少話要說。剛坐定,克農(nóng)就叫人來給我們拍照,他說:‘我們這些人大難不死,居然在皇帝老爺所住的北平見面了,應(yīng)該攝影留念。’晚上,他設(shè)宴為我們洗塵。”(《懶尋舊夢錄》,夏衍著)

1949年5月初,夏衍從香港北上,在北平李克農(nóng)家的合影。左起:錢筱璋、阿英、夏衍、李克農(nóng)、袁牧之(沈蕓女士提供)

接下來的日子,可就不那么悠閑了。正如李克農(nóng)所說:“圍攻上海的戰(zhàn)役已經(jīng)開始,你們在北平的日子不會太久,從明天起,你們就別想休息……”

最重要的,當然是毛、周、劉、朱幾位巨頭的接見,聽取他們對接管上海的指示。毛澤東的指示很宏觀,“要求盡可能完好地保存上海這個工業(yè)城市,不要讓國民黨實行焦土政策。”毛一再講要讓上海的資本主義有一段發(fā)展的時期,一定要把榮毅仁、劉鴻生留下來,因為他們比我們懂得管工廠。劉少奇也講了同樣的話,聲明是中央的政策。除此之外,劉少奇還詢問了在香港的杜月笙的情況,“潘回答說,他和杜月笙的兒子杜維屏有聯(lián)系。1948年在香港,漢年和我還去看過杜月笙,我們離開香港之前,杜月笙曾向我們作了保證,一定安分守己。又說,據(jù)他了解,黃金榮那幫人也不敢鬧事。”

與周恩來的見面有兩次,他告訴潘漢年、夏衍、許滌新三人,中央決定潘漢年任上海市常務(wù)副市長,分管政法、統(tǒng)戰(zhàn)工作,許滌新協(xié)助曾山接管財經(jīng),夏衍任市委常委兼文化局長,負責接管文教系統(tǒng)的工作。

一、在新政協(xié)召開之前,先籌備召開第一次文代會,目的是使解放區(qū)和大后方的文藝工作者,新文藝工作者和舊文藝工作者來一次文藝界的大會師,消除隔閡,加強團結(jié);二、今后的新聞工作、辦報方針,初步意見是在北平和上海等地,保留民營報紙;三、在文化教育方面,上海是全國的“半壁江山”,甚至是“三分天下有其二”,對于全國知名的大藝術(shù)家、科學(xué)家,要禮賢下士,登門拜訪。對于各大學(xué)、科研機構(gòu)、文博系統(tǒng)的“留用人員”,要保留原薪原職,繼續(xù)安排工作。等等。

一切準備就緒后,夏衍一行人于5月16日離開北平南下。5月下旬,抵達丹陽。在三野指揮部所在地,夏衍第一次見到了淮海戰(zhàn)役中圍殲了55萬國民黨軍隊的陳毅將軍,“等了你們幾天了,好在你們都是老上海,不需要給你們介紹上海情況。”他拿起一把扇子邊扇邊說話。

5月27日,上海徹底解放。接下來,繁重的接管工作開始了。

1949年10月2日,上海市人民政府在漢口路193號舉行升國旗儀式

在接管委員會的名單里,由于上海是當時最大的工業(yè)城市、經(jīng)濟中心,所以財經(jīng)方面的接管班子熱炒薈萃,正主任是曾山,副主任是許滌新、劉少文;之外,駱耕漠、孫冶方、龔飲冰、顧準、吳雪之、徐雪寒……都是一時之選。文教接管委員會主任由陳毅兼任,副主任是韋愨、夏衍,還有范長江、錢俊瑞。

接管初期,與那場看不見硝煙的金融之戰(zhàn)相比,文教領(lǐng)域的接管,重在安定團結(jié)。

在整個接管過程中,我們沒有禁過一出戲,更沒有禁止過一本書,……也有人給陳市長寫信,要求禁映美國電影,不止一個人在會議上批評我‘手軟’,說京劇界已經(jīng)不演‘粉戲’了,為什么還讓《出水芙蓉》這樣的美國電影照常上映。我向陳毅、潘漢年請示,潘說《出水芙蓉》我在香港看過,不能算是‘黃色影片’,我們中國不是也有過楊秀瓊這樣的‘美人魚’么?陳毅更痛快,說不要禁,讓那些道學(xué)家去吼一陣吧。這樣,美國的舊影片繼續(xù)放映到1950年6、7月,直到抗美援朝前后,電影院從業(yè)人員激于反美熱情,才相約主動停映。

《懶尋舊夢錄》,夏衍著

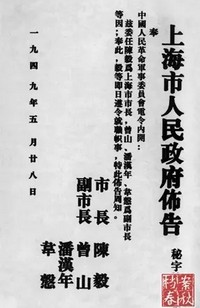

上海市人民政府成立布告

經(jīng)過7、8月份的緊張和忙碌,到8月底,接管工作初步告一段落。9月3日,陳毅同志在“逸園”宣布,歷時三個月的接管工作已經(jīng)結(jié)束。

這一年秋,夏衍再次北上赴京,參加“新政協(xié)”的勝利召開。

10月1日星期六晨雨,后云轉(zhuǎn)晴

這是一個偉大的日子。

……

下午2時半到天安門城樓。一望之下,是一片紅旗的海。這一場面,是先烈們用鮮紅的血換取得來的。想起了鄭漢先和龐大恩。3時15分毛主席宣告政府成立,朗誦公告,閱兵。

休息室中,恩來同志對我和丁玲說:‘你們得描寫這個場面。’但不約而同的回答:‘語言太不夠,太無力了。’……閱兵和游行到10時后才畢。

《夏衍:北行日記1949年》

與陳老總在一起的日子

在我陪蘇聯(lián)代表團回上海之前,李克農(nóng)約廖承志、潘漢年和我到他家吃飯,談了一些我們在桂林時期的往事。克農(nóng)對我說,那時環(huán)境很壞,但是目標只有一個:反對國民黨頑固派,所以你可以像野馬一樣地蹦跳,可現(xiàn)在環(huán)境變了,當了執(zhí)政黨的領(lǐng)導(dǎo)干部,你這匹野馬也得戴上轡頭了。對這幾句話我當時不太注意,認為我在桂林、香港工作時,基本上還是循規(guī)蹈矩,算不上‘野馬’。

《懶尋舊夢錄》,夏衍著

夏衍,這匹李克農(nóng)眼里的“野馬”,在上海的解放初期依然是一位福將,因為夏衍遇到了陳毅,這使他至少在“潘揚事件”之前還算是幸運的。

1950年,夏衍在上海與陳毅市長一起會見外賓

對于這位聲名赫赫的將軍、政治家及詩人,夏衍并不陌生,“我早已聽說過陳毅同志的不少故事。在抗戰(zhàn)時期,在香港、廣州,不少同志和我談過他在贛南進行艱苦卓絕的三年游擊戰(zhàn)爭的故事,在重慶,王若飛同志和我談過他在法國勤工儉學(xué)的故事。特別是抗戰(zhàn)勝利以后,我回到上海,許多從新四軍出來的朋友和我談了數(shù)不清的他們那位敬愛的陳軍長的佳話和逸事。”而陳毅對于夏衍,在丹陽的第一次見面,他就用“上海通”三個字表明了他的認知和了解。

“兼資文武此全才”。對于攻占上海這座著名的城市,軍事家陳毅用“瓷器店里打老鼠”作了形象的比喻,決定放棄使用火炮,只用輕武器逐街逐巷的爭奪,從而保全了這座城市。

而對待文化教育領(lǐng)域的知識分子,這位有著詩人氣質(zhì)的陳毅市長,則和風細雨、禮賢下士。接管上海時間還不到一周,陳毅要夏衍、姚溱、于伶等人盡快籌備召開一次全上海知識分子的座談會,參加的人要包括科學(xué)家、技術(shù)人員、學(xué)者、教授、作家、演員,還有中小學(xué)教員,“人多一點不要緊,我準備跟他們談?wù)匋h的政策,特別是知識分子政策和文化政策,讓他們安心工作。所有在上海的代表性人物都要請到。”他說,當前最重要的事是團結(jié),社會地位相同的人,請了這一個不請那一個,人家就會生氣,這就是古話說的“一人向隅,舉座為之不歡”。于是,這個參會名單不斷增加,最后到了一百六十多人。

據(jù)1949年6月6日《解放日報》的報道,這是上海解放后文化界的第一次盛大集會,有“各界代表吳有訓(xùn)、周仁、陳望道、周谷城、潘震亞、羅宗洛、陳鶴琴、茅以升、鐘偉成、楊銘功、馮德培、涂羽卿、曹未玉、馮亦代、楊剛、李平心、謝仁冰、張大煒、趙超構(gòu)、浦熙修、王德鵬、張明養(yǎng)、馮雪峰、巴金、郭紹虞、梅蘭芳、周信芳、黃佐臨、陳白塵、熊佛西、陳鯉庭、吳蔚云、趙丹、藍馬、石揮、黃宗英、秦怡、袁雪芬、劉開渠、龐熏琴、張樂平、陳煙橋、陳秋草、周小燕、譚抒真、沈知白、董天民等一百六十二人。”這次會上,陳毅市長一口氣講了4個小時,很多文藝界人士在聽完這個報告后成了“陳毅迷”。

陳毅市長在作形勢報告

夏衍說:“我在上海文化界工作,主要是執(zhí)行了陳毅同志的尊重和團結(jié)知識分子的方針政策。我沒有到過延安,也沒有在解放區(qū)工作的經(jīng)驗,自問沒有官架子,更沒有‘整人’的私心雜念。”他自己承認,在上海時期做過的最得罪人的一件事,是1952年對宣傳部和文化局系統(tǒng)干部做的一次文化常識測試,由此受到的攻擊直接上升到他對知識分子的態(tài)度問題。好在陳毅同志支持了他,陳毅對夏衍說,搞這樣一次測驗是好的,但你們文化人辦事就是小手小腳,要我來辦,答卷上一定要署名,測試的結(jié)果得公開發(fā)表,只有讓他們丟一下臉,才能使他們知道自己的無知。

1950年7月,夏衍在上海市第一次文代會上作工作報告

我祖父的《懶尋舊夢錄》寫到1949年止,結(jié)束在上海解放、接管之后。

這一年的9月,他在日記里寫道:

9月5日星期一

下午7時,自上海北站啟行。

同行者‘501’、劉曉、張登、陸璀、湯桂芬等二十人。‘501’健談,至12時才睡,2時抵南京。……

“501”即陳毅,為其在部隊中使用的代號。

夏衍在虹口的劇社活動

虹口區(qū)的唐山路685弄(業(yè)廣里)42號,1930年至1932年夏衍在此居住。參與“左聯(lián)”籌備工作,被選為大會主席團成員,并當選為執(zhí)行委員。期間,創(chuàng)辦上海藝術(shù)聯(lián)社,組織“上海戲劇運動聯(lián)合會”,改組“中國左翼劇團聯(lián)盟”。

夏衍(1900-1995年)本名沈乃煦,字端軒,筆名沈端先等。浙江杭州人。劇作家、電影藝術(shù)家、文化戰(zhàn)線卓越的領(lǐng)導(dǎo)人之一。夏衍早年入浙江公立甲種工業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí),1919年在家鄉(xiāng)參加“五四”運動,與同學(xué)一道發(fā)起并創(chuàng)辦了當時浙江第一個進步刊物《雙十》(第2期改為《浙江新潮》),次年赴日學(xué)習(xí)電機,并開始接受馬克思主義。1924年,經(jīng)孫中山先生介紹,夏衍加入中國國民黨。因從事革命活動,被開除國民黨黨籍,并受到日本當局威脅,于1927年5月回滬,住有恒路1號(今余杭路)蔡叔厚家。同年夏天加入中國共產(chǎn)黨,從事工人運動及翻譯工作。翻譯的高爾基的《母親》多次重版,屢遭查禁。1929年,與鄭伯奇等組織上海藝術(shù)社,開展無產(chǎn)階級戲劇活動。是劇社中心人物,親任導(dǎo)演及舞臺監(jiān)督,運用新穎的表現(xiàn)手法,使演出獲得成功。同時參加中國自由運動大同盟,是“左聯(lián)”發(fā)起人之一,任“左聯(lián)”執(zhí)行委員,負責國際文化研究會。1933年后,夏衍任中共上海文委成員、電影組長,為中國進步電影的開拓者、領(lǐng)導(dǎo)者。新中國成立后,他在上海領(lǐng)導(dǎo)文化事業(yè),創(chuàng)辦電影文學(xué)研究所。1954年被任命為文化部副部長,主管電影及外事工作,為培養(yǎng)電影事業(yè)的新生力量作出了貢獻。

從1928年到1934年,夏衍從事翻譯工作,每天譯2000字,譯過高爾基的《母親》、《沒用人的一生》、柯根的《新興文學(xué)論》等書。

1930年初,夏衍原借住的紹敦公司,因蔡叔厚調(diào)到“特科”工作,紹敦公司不能再作秘密聯(lián)絡(luò)點。夏衍也從這里搬到虹口唐山路業(yè)廣里去住,并與蔡叔馨結(jié)婚。

夏衍的話

種子不落在肥土而落在瓦礫中,有生命力的種子決不會悲觀和嘆氣,因為有了阻力才有磨煉。

生命開始的一瞬間就帶來了斗爭的草,才是堅韌的草,也只有這種草,才可以傲然地對那些玻璃棚中養(yǎng)育著的盆花哄笑。

不會導(dǎo)的導(dǎo)演

話劇運動是“五四”時期在北京興起的。大革命失敗后,隨著大批文化人的南下,話劇運動中心也就移到上海。當時上海有不少話劇團體,田漢的南國社,洪深的復(fù)旦劇社,應(yīng)云為的戲劇協(xié)社,朱穰丞的辛酉劇社等。而上海話劇活動中心卻在北四川路一帶,因為在這里的創(chuàng)造社、“左聯(lián)”等主要成員鄭伯奇、馮乃超都是話劇運動的活躍分子,同時中華藝大設(shè)有一個戲劇系,主持其事的是在日本學(xué)過話劇的沈西苓和許幸之。一天,潘漢年找到正在籌組“左聯(lián)”的夏衍,對他說,話劇運動在上海很活躍,不僅學(xué)生、工人,青年店員也愛看,群眾面很廣,所以鄭伯奇、陶晶孫、馮乃超、沈西苓他們打算辦一個劇社,你參加一下好不好?夏衍與鄭、陶、馮、沈等人都是熟朋友,就表示同意了。

夏衍從小對戲劇并沒有興趣,只是在日本留學(xué)時讀過易卜生、契科夫的劇本,他與戲劇的結(jié)緣,實在是始于上海藝術(shù)劇社。當時大家都是青年人,雖然是外行,但卻干勁十足,說干就干,于是就著手準備第一次公演。首先選定三個劇目,即法國羅曼·羅蘭的《愛與死的角逐》,德國米爾頓的《炭坑夫》(礦工),美國辛克萊的《梁上君子》,為什么都選外國劇本?因為一來沒有現(xiàn)成的創(chuàng)作劇本,二是在白色恐怖下,在租界演外國劇比較保險。這三個戲的演職員是:《愛與死的角逐》的導(dǎo)演沈西苓,演員李聲韻、易杰、石凌鶴;《梁上君子》導(dǎo)演魯史,演員陳波兒、劉保羅、魯史;《炭坑夫》導(dǎo)演夏衍,演員石凌鶴、王瑩、唐晴初。裝置許幸之、吳印咸,效果陶晶孫。三個導(dǎo)演中沈西苓是內(nèi)行,魯史曾在廣東搞過學(xué)校劇,只有夏衍是十足的外行,他只得一邊看書一邊向沈西苓請教,邊干邊學(xué)了。

排演的地方是在北四川路底余慶坊一幢房子的樓下客廳。經(jīng)費是大家湊的,陶晶孫出了40元,夏衍譯了一篇日本小說,由潘漢年去換了20元稿費,鄭伯奇、潘漢年也各捐了二三十元,又從某書局給郭沫若的稿費中借用了200元(時郭在日本)。那時演職員還要自己管伙食,賠車錢,戲排完了大家到施高塔路口(今山陰路)一家叫“白宮”的廣東小飯店去吃一客兩毛錢的客飯。除排戲,籌款外還要推銷戲票。為了鼓勵大家多推銷票子,劇社還在墻上貼了一張競賽表,誰推銷了一張票子,就用紅鉛筆劃一格,社員天天在這張競賽表上面爭紅格的多少。

在籌備第一次公演時,劇社還在中華藝大辦了為期兩個月的戲劇講習(xí)班,除社員參加外,還有不少的戲劇愛好者共100多人,每晚7-9時上課,講師有鄭伯奇、馮乃超、沈西苓、許幸之、陶晶孫、王一榴、鮑銘強等,課程有戲劇史、戲劇理論、表演、音樂、舞蹈、化妝等等,大家一邊排演、一邊學(xué)習(xí)、一邊工作,生活得又緊張又愉快。

1930年1月6日終于在虞洽卿路(今西藏路)寧波同鄉(xiāng)會禮堂舉行三天公演。表面上場場滿座,但實際上票房售出的票并不多,大多是組織來的進步學(xué)生、工人、店員等,因此演出效果非常好,臺下不斷發(fā)出歡呼聲和掌聲。但這次業(yè)余性質(zhì)的演出水平并不高,一是翻譯的臺詞難懂如礦工譯成“炭坑夫”,二是演員講的是地方話,南腔北調(diào)更令人聽不懂。但演出后反響熱烈收獲很大,一是外國的進步記者如美國的史沫特萊、日本的尾崎秀實、山上正義都來看了,并在外文報上作了宣傳,影響很大。二是話劇界知名人士田漢、洪深、應(yīng)云衛(wèi)、朱穰丞等也來看了,還在演后的座談會上給予鼓勵,并由此建立了聯(lián)系。

創(chuàng)新條件再演

第一次公演的成功,給了夏衍這些業(yè)余左翼劇人很大的鼓舞,于是大家又籌備第二次公演。劇目是從德國小說家雷馬克原作改編的《西線無戰(zhàn)事》和馮乃超創(chuàng)作的獨幕劇《阿珍》。《西》劇是一出三幕十一場的群戲,不僅要有很多群眾演員,還要在三小時內(nèi)換11堂景。演員不夠所有工作人員都可以上陣充當,惟換景問題十分傷腦筋。最后還是陶晶孫想出辦法,他找到虹口北四川路橫浜橋日本人經(jīng)營的上海演藝館(今永安電影院原址),這家戲院座位不多但有轉(zhuǎn)臺裝置,當然這個裝置是用人力而不是電力操縱的,因此全體演職員在換景時不得不到臺下去推轉(zhuǎn)舞臺了。舞臺條件好了,但由于它是一座日本式的戲院,觀眾席沒有椅子,而是一片劃成方格子的“榻榻米”,好在觀眾絕大部分都是組織來的學(xué)生、工人和店員,大家盤腿而坐,不但沒有怨言,反而覺得很新鮮。

《西》劇的導(dǎo)演是沈西苓,布景許幸之,音樂、效果陶晶孫,夏衍是舞臺監(jiān)督兼燈光,主要演員劉保羅、唐晴初、李聲韻、陳波兒、王瑩,無論導(dǎo)演、演員都比第一次演出有了很多的提高。尤其在演出形式上翻出了許多新花樣,除轉(zhuǎn)臺換景外,夏衍還發(fā)揮他懂電工的特長,使燈光可以“聚光”、“漸明”、“漸暗”等等。此外為配合這部反戰(zhàn)劇,開幕前先放一段歐戰(zhàn)的影片,使用了字幕說明,還請馬思聰在開幕前演奏小提琴。這種嘗試大受觀眾歡迎。公演從3月21日起連演三天,獲得巨大成功,觀眾不斷鼓掌和吶喊助威。

但在最后一場演出快降幕時,發(fā)生了意外。原來美國記者史沫特萊,在拍照時按了一下鎂光燈,“蓬”的一聲還冒出了白煙,觀眾誤以為炸彈爆炸,紛紛站了起來,爭先恐后地往外跑。過后,劇社的人生怕這意外會給當局以鎮(zhèn)壓的口實,當夜各人都到朋友家隱蔽起來,以防萬一。

這次演出后,左翼話劇運動在社會上有很大的影響。戲劇界知名人物田漢、洪深開始向左轉(zhuǎn)。上海的9個主要進步劇團包括上海藝術(shù)劇社聯(lián)合組成了“上海戲劇運動聯(lián)合會”,后來又發(fā)展成為“左翼戲劇家聯(lián)盟”(劇聯(lián))。上海藝術(shù)劇社的活躍,遭致國民黨當局的鎮(zhèn)壓,1930年4月底的一個晚上,工部局突然查封了設(shè)在竇樂安路10號(今多倫路)的劇社,搜去了《西》劇用的道具手槍作為“罪證”,還抓去了四五名社員。5月24日與藝術(shù)劇社有關(guān)的中華藝大也被查封。藝術(shù)劇社雖然成立了只有半年多,但在中國戲劇運動史上卻占有重要的一頁,也是夏衍一生從事戲劇、電影事業(yè)的開端。1932年“1·28”淞滬戰(zhàn)爭后,夏衍從唐山路業(yè)廣里搬到愛文義路(今北京西路)普益里。

此后夏衍先后創(chuàng)作了電影劇本《狂流》、《春蠶》、《風云兒女》、《壓歲錢》等,解放后創(chuàng)作改變了《祝福》、《林家鋪子》、《革命家庭》和《烈火中永生》等電影劇本,撰寫了《寫電影劇本的幾個問題》的理論著作及大量電影理論評論文章。此外還創(chuàng)作了多部話劇劇本:《秋瑾傳》、《上海屋檐下》、《一年間》、《法西斯細菌》、《芳草天涯》等,均成為我國話劇舞臺上的優(yōu)秀劇目。

女兒沈?qū)幧钋閼浵难?/strong>

9月中旬一個陽光明媚的星期四的上午。我提前一刻鐘步行來到北京音樂廳旁邊的大六部口街,找到十四號沈宅。時間尚早,我就坐在院門口的臺階上,邊看報紙邊等侯藝兵。夏衍就是在這里度過了他一生中最后的時光,他九十五年生命的傳奇就是在這里結(jié)束的,這個院子留下了這位老人最后的夢想。故事的開頭和結(jié)尾都不知道,只知道講故事的人是主人公最親近的人。

沈?qū)幒偷┤A

夏衍曾經(jīng)用過“沈?qū)帯薄ⅰ包S子布”、“丁謙平”等名字在二、三十年代翻譯了蘇聯(lián)電影攝制臺本《生路》、電影藝術(shù)理論《時間的特寫》、撰寫了電影評論文章《蘇聯(lián)電影十七年》等,是最早向中國介紹蘇聯(lián)電影的翻譯家之一。沈?qū)幷f,夏衍用“沈?qū)帯边@個名字就是因為女兒的緣故。沈?qū)幷f,當年在重慶、上海,父親每天做地下工作,名字經(jīng)常換,她也不知道父親每天具體干些什么,他當然也不說。也因為當年父親做地下工作,所以很少照相。

這張照片是1932年,夏衍、蔡淑馨和他們的女兒的合影,是老照片中很少的沈?qū)幒透改傅暮嫌啊D菚r,父母都正值壯年,沈?qū)幰策€是一個天真的兒童。如今,照片上風華正茂的那對伴侶都已走了,照片上那個可愛的孩子,也已是一位平和、慈祥的老人了。

沈?qū)幨窍难艿拈L女,今年已年近古稀,她還有一個弟弟旦華。沈?qū)幨窃谏虾Wx的中學(xué),后來在香港入“新青”,解放前入了華北大學(xué),所以算解放前參軍。后來華北大學(xué)改為中國人民大學(xué),沈?qū)幈緛硐胱x外語,結(jié)果卻讀了政治經(jīng)濟學(xué),后來還上了研究生,畢業(yè)之后就留校了。1954年,她被派往蘇聯(lián),繼續(xù)念經(jīng)濟學(xué),1960年初回北京,到中國社科院《世界文學(xué)》編輯部工作。六十年代,她曾為《世界文學(xué)》設(shè)計過封面。

“文革”中,因為夏衍的關(guān)系,沈?qū)幰彩艿竭^嚴厲的盤問,但并沒有遭到嚴重的沖擊。她現(xiàn)在還記得當時被審查時要回答的“很奇怪的問題”——那些人問她,“解放前你父親有沒有被捕過?”“夏衍有沒有晚上不回家的時候?”——“這些問題我當時都覺得很奇怪,不知道該怎么回答。”

“文革”后,沈?qū)幱只氐健妒澜缥膶W(xué)》,她退休前則在中國文聯(lián)出版公司,做翻譯和編輯工作。夏衍晚年一直和沈?qū)帯⒌┤A兩家人住在一起。沈?qū)幷f,父親還是老輩人的觀念,愿意一大家子住在一起。

夏公愛貓是出名的,可夏公并不是什么貓都喜歡,他只喜歡黃貓。

沈?qū)幷f,那時他們家的貓是最自由的,每天屋里屋外、房上房下地跑。

旦華是學(xué)理科的。1975年,夏衍剛剛出獄時,旦華曾代表父親向夏衍的老朋友吳祖光通報消息。這次采訪不巧,沒有見到旦華先生。

沈?qū)幒偷┤A也各有一兒一女,像他們自己和他們的父母一樣。

方桌和皮鞋

屋子正中的這張方桌看上去有些舊了,沈?qū)幷f,這是她在六十年代初買的。“文革”當中,有一次他們家被抄,房間幾乎都已被封了。

那天快到用飯的時候,父親夏衍從屋中搬出這張桌子,說“你們可以用這張桌子吃飯”,那神態(tài)從容平靜。沈?qū)幷f,父親是老革命,老地下黨,從這件事就可以看出他是一個很鎮(zhèn)靜的人。他經(jīng)歷過那么多風雨坎坷,見過那么多大世面,遇到過那么多危險,確實能做到臨危不亂。

沈?qū)幗o我們看夏衍的舊物。她說,這是父親生前穿過的皮鞋。這雙鞋的一只右鞋底比左鞋底高出許多。兩只鞋底不一樣,是因為“文革”中,夏衍在監(jiān)獄中落下終生殘疾。

1966年夏天,夏衍被游街示眾。紅衛(wèi)兵用鞭子逼著夏衍唱“我有罪、我有罪”。夏衍實在唱不出口,便遭到了毒打。北京電影制片廠長汪洋曾寫過文章回憶過這一段經(jīng)歷,他說,那一年八、九月間,他和夏衍被關(guān)在食堂門口一個小木房子里等著輪流批斗,夏公“可憐得連煙都沒得抽。我把口袋里藏著的大半包煙,偷偷給了他”。

1966年12月,夏衍被抓起來關(guān)押在北京衛(wèi)戍區(qū),后又轉(zhuǎn)到秦城監(jiān)獄,開始了長達八年零七個月之久的“監(jiān)護”生活。“曾長期在敵人的眼皮底下出生入死地為黨和人民辛勤工作,巧妙地躲避了敵人一次又一次的追捕,從未經(jīng)歷過鐵窗生涯的夏衍,卻在新中國誕生后的十七年,被關(guān)進了”“無產(chǎn)階級專政的牢房。”(周斌:《夏衍傳略》)“他那本來很健康的右腿,也是在獄中被踢打而致殘的。令人發(fā)指的是,這些造反派把夏衍的腿打成骨折,竟連醫(yī)院都不送,而是任其自行愈合,以致落下了終生的殘疾。”(會林、紹武:《夏衍傳》)沈?qū)幷f,當年父親在獄中受了不少罪,那時每天上廁所都有時間限制,誰走得慢了看守就會在后面叫,有時還會踢打,對夏衍這位當時年已七十的老人也不例外。林彪垮臺后,夏衍可以和家屬見面了。沈?qū)幀F(xiàn)在還記得那一次見面的情景。因為和家屬會面時都有看守在一旁監(jiān)視,所以見了面夏衍也不能和家人多說什么,但他卻偷偷塞給沈?qū)幰粡埣垪l。沈?qū)幓氐郊依铮糯蜷_來,卻原來是一小塊草紙,上面用火柴頭寫著四個字:“不白之冤”。最近,沈?qū)幱峙既徽页隽诉@張紙條,有朋友看到后,拿去復(fù)制了。

捐獻

沈?qū)幰驗橐峒遥栽S多東西已經(jīng)收拾起來,還有一些東西散在屋里,是因為這些是夏衍的舊物,準備捐獻的。有夏衍用過幾十年的一個半導(dǎo)體,從四十年代就開始用的幾個南方的老式的羊皮箱,幾個老式的書柜,也包括這雙皮鞋在內(nèi)。沈?qū)幱X得,紀念夏衍的地方,如果擺上這些舊東西,也算有個比較真實的氣氛。

對夏衍的遺物,沈?qū)庪m然覺得有些不舍,但也想到這些東西留在自己這里,終不是長久之計,“我和孩子還覺得這些東西有意義,可是再下一代就不會再看重這些了,所以不如給它們找個好的歸宿”。

今年上半年,北京的現(xiàn)代文學(xué)館動手最快,拿走了一批夏衍的藏書,還有夏衍用過的一張床、一把藤椅、一張茶幾和一個書架。中國電影資料館也要走了一大批書。夏衍收藏的郵票和書畫,主要捐給了上海博物館和浙江省博物館,這在他生前大多都辦完了。1989年10月,夏衍向上海博物館捐贈了納蘭性德詩翰手卷,他向浙江省博物館捐獻珍貴書畫101件,其中“揚州八家”二十五幅,絕大部分都是稀世珍品,另外還包括三十幅齊白石作品,和吳昌碩、黃賓虹、沈鈞儒、郭沫若的字畫。1991年,夏衍又向上海捐贈一批郵票,其中有一套紅、黃、綠色的三枚清代“大龍票”,是中國1878年發(fā)行的第一套郵票,價值連城。

夏衍的故鄉(xiāng)杭州方面也希望要一些夏衍的舊物。我10月12日最近一次到沈宅,聽說杭州已經(jīng)來人把東西拉走了。在這些事情上,沈?qū)庍€是覺得上海人做事快。就在國慶節(jié)前,上海左聯(lián)紀念館的張小紅聽說了消息,專門跑來一趟北京,拉走了一批東西。

沈?qū)幷f,因為夏衍人緣好,所以他雖然不在了,可是大家都還很懷念他。

夏衍的“新書”

夏衍的著作“文革”后出版了很多,其中以《懶尋舊夢錄》(三聯(lián)版)最為著名,此書最近已由三聯(lián)重印。成規(guī)模的結(jié)集一是人民文學(xué)出版社1980年擴充、再版《夏衍選集》和四川文藝出版社1988年7月出版的四卷本《夏衍選集》(此書九十年代曾再版),二是由會林、紹武編、中國戲劇出版社1984年10月出版的《夏衍劇作集》,三是中國電影出版社1985年出版的《夏衍電影劇作集》。夏衍的傳記,1985年6月,中國戲劇出版社出版了會林、紹武著《夏衍傳》,1994年12月,上海文藝出版社還出版了一本周斌著的較簡略的《夏衍傳略》。

今年是夏衍一百周年誕辰,還有夏公的著作即將出版,中國電影家協(xié)會編輯了《論夏衍》,中國電影資料館編輯了《夏衍電影論文集》等。

今年7月,浙江文藝出版社出版了《夏衍散文》,收有夏衍晚年的文章若干,是該社“世紀文存”之一種。同時,解放軍文藝出版社出版了夏衍的《包身工》和《上海屋檐下》,作為“百年百種優(yōu)秀中國文學(xué)圖書”的兩種。新書剛剛運來一批,在書架上安靜地或站或臥,望著這所老房子。不久,沈?qū)幘鸵岢鲞@里了,這批新書也會和它們的主人一起告別這個院落,找一個新家。

夏衍集郵的那些故事

祖父(夏衍)屬于中國第一代集郵家。從1914年在杭州念中學(xué)起,到1991年把郵品捐贈給上海博物館,集郵生涯長達77年。然而,祖父自謙,從來不說自己是收藏家,連集郵家也很少提及。他總說:“人是要有些愛好的”,與他從事的其他門類,如電影、戲劇、文學(xué)等正業(yè)相比,集郵是業(yè)余的,相對低調(diào)。

我覺得祖父的郵品收藏中,最重要的就是“大、小龍”、“紅印花”和日本實寄封了。捐贈給上海博物館的應(yīng)該就是他全部的郵品收藏了。

夏衍收藏的“紅印花”郵票

在“文革”期間,有人說他“集郵是搞特務(wù)活動”。我祖父曾說:“他們把我的郵票全部抄去,一枚一枚地放在燈光下照來照去,當然是什么也照不出來。這樣,集郵也居然成了‘反革命’罪證。”那時候,祖父急中生智,提出讓文化部封存這批郵票,終于把它們保存了下來,在“文革”之后又發(fā)還了。

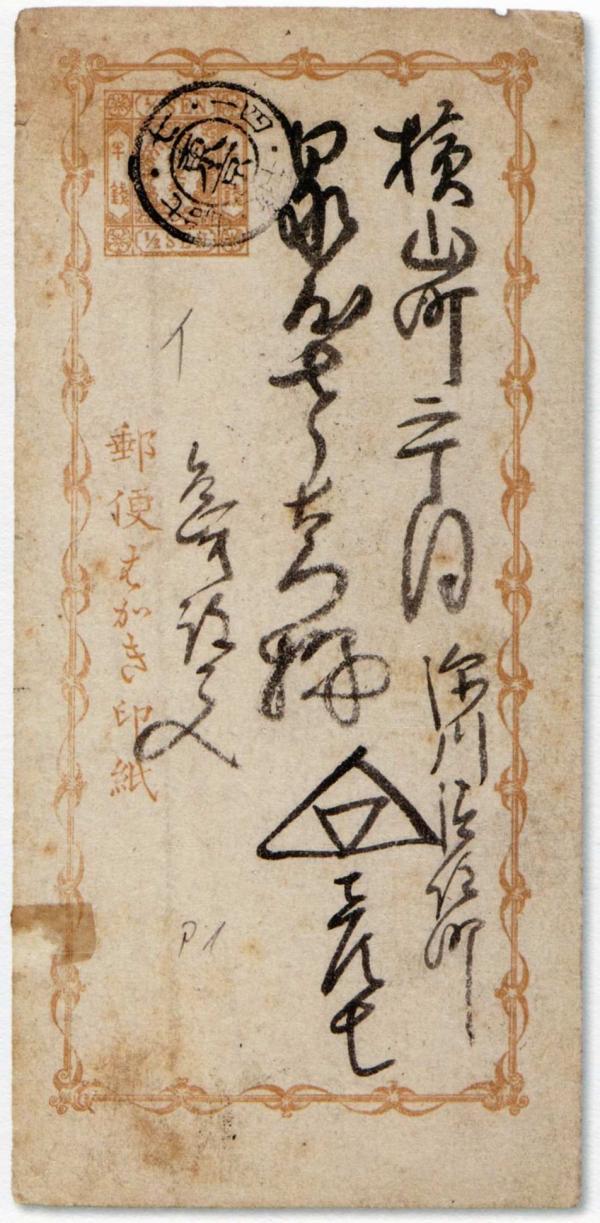

祖父藏郵中的日本實寄封是很重要的一部分,這部分收藏品的價值尚未得到充分的開發(fā)和挖掘。我祖父自1920年起留學(xué)日本7年,為這批郵票及古封片的收集提供了機會和條件。水原明窗是日本當代的集郵大家,也是我祖父的郵友,他多次到家里看望過我祖父,兩人用日文交談、品郵,水原先生對我祖父的日本古封片非常向往,曾開玩笑地提出要用一隊豐田車換一張,我祖父聽后哈哈大笑,“交易”顯然沒有談成。水原說過,“如在日本,您早就是大富翁了”。在我祖父1991年向上海博物館捐贈的這套日本古封片集里,第一張是明治七年(1874年)實寄日本郵政明信片,而水原明窗1990年寄給他的,印有象征中日友好梅花和櫻花圖案的紀念封是最后一張明信片,時間跨越了100年。

夏衍收藏的日本古封片

他重要的收藏包括郵票和書畫兩部分。其中郵票收藏的價值在上海博物館專家的幫助下,得到了挖掘。而我認為他的藏畫的價值一點兒都不比郵票的分量輕。

他對文物產(chǎn)生興趣,是在1955年到文化部赴任之后,忙里偷閑,常常去逛琉璃廠,逐漸開始了自己的收藏。我的理解,他的收藏在心理上有著三個層次的遞進:首先,是個人的興趣愛好。譬如說他喜歡文人畫,喜歡揚州八怪和齊白石,因為他們身上的“奇”和作品的“怪”,代表了中國畫的革新。其次,用他自己的話說在文化部“十年作吏”。為緩解工作和政治上的壓力而“苦中作樂”。最后,就是收藏的境界,為防止文物的流落失散,用個人的力量進行收集,最終回饋國家和社會。祖父曾說過:“此等身外之物,送請國家保存……我當時收藏這些東西,除了個人愛好之外,也有一點怕文物流失到外國的意思。和我同時跑琉璃廠的人,如田家英、鄧拓、李初梨等,都有這種想法。所以獻出之后,就算了卻一場心事也。”

納蘭性德的手札長卷是我祖父于1961年在北京琉璃廠發(fā)現(xiàn)的,當時正好收到一筆2000元的稿酬,于是用這筆錢買下。“文革”中被抄走,下落不明。1978年落實政策后失而復(fù)得。那時我祖父說過“其他的東西不見了無所謂,但納蘭性德一定要追回”的話,他還跟我說:“最后是在毛家灣找到的,陳伯達拿去‘孝敬’林彪了……”1989年4月,他寫信給上海的老部下方行同志:“我收藏的納蘭性德書簡卷,打算捐贈給上海博物館。因此公書簡,除我的二十幾通外,國內(nèi)只有‘上博’尚有數(shù)通也。……這是海內(nèi)孤本,還是讓國家保護為好也。”可見,他的這次捐贈依然是基于一貫“集成”的思想。

在他的書畫收藏中,揚州八怪的作品他都有了,還有大量的齊白石的作品。他書畫收藏的主體是文人畫。為什么是文人畫?我認為這與他從小生活的環(huán)境與氣息是密切相關(guān)的。

如今,我們在浙江的一處故居,被拆了又重建。我認為這樣做是一次很大的破壞,因為這就把他童年生活的歷史氣息都破壞了。比如,有一個池塘,是他小時候釣過魚的,有一次還掉進去差點淹死,我之前去還看見過,重建之后沒有了。我曾要求把老宅的磚頭保存好,但最后還是都被扔了,只有在我家里還留著有一塊……這處五開間三進深房子在他的文章里寫到過很多次。他從小的生活的環(huán)境的氣息,和他的文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及對藝術(shù)的價值判斷和收藏都有密切的關(guān)系。這處老宅拆了之后,關(guān)于這種氣息的實物就沒有了,我們就只能從他的收藏和他的文字里去看、去讀了。

我覺得他喜歡文人畫這種“破”與“立”的狀態(tài),他幾乎把文人畫重要流派、重要畫家的作品都收集全了。而他喜歡齊白石的原因,我覺得也是與其童年的成長有關(guān)系的。

祖父晚年有兩件非常重要的事,一是回憶錄的寫作,二是捐贈了自己的收藏。在1990年代,他對自己的藏品做了一系列妥善的處理并完成了其生前的捐贈。

祖父的晚年有一次在家里看一張別人的老古董郵票,估出了幾十萬的天價,但同時說:“這家人祖上是大藏家,有好東西,可惜他的后人不懂,流散了……”他對我講:“這些東西,是不能估價的,無價,留給你們沒有好處……”“集之不易,不能分散”是他收藏的核心思想,并且一以貫之了幾十年。

在生前,祖父挑出最好的一批郵票和字畫捐贈給了國家,這批東西都是他認為應(yīng)該最優(yōu)先妥善處理的,其中書畫即包括揚州八怪和齊白石的大量作品。

祖父曾說:“上海在集郵和鑒賞郵品上,是全國之冠。我集郵不多,但大多得之于上海。”在1990年代,他陸續(xù)向上海博物館捐贈了清人納蘭性德手卷和全部郵票,因為他覺得上海是藏郵全國第一的地方;向浙江博物館捐贈揚州八怪、齊白石等書畫94件,因為他覺得浙江是書畫重鎮(zhèn);向上海圖書館捐贈了手稿和文獻資料;將幾乎全部的圖書捐給了現(xiàn)代文學(xué)館。后來,我們又把他的手稿等文獻資料捐給上海圖書館,把日常生活用品捐給紀念館,即是夏衍舊居。我覺得,我們家的捐贈處理得比較好,各種不同類別的東西都找到了歸宿。

有一個值得一說的細節(jié)是,在他捐獻的字畫上都蓋了一枚齊燕銘刻的印章:“仁和沈氏曾藏”,仁和是杭州,沈是他的本姓,不留全名,是曾藏而不是珍藏,都表明了他不貪功、不占有的態(tài)度。由此可推見,他從收藏之初就萌生的捐獻意識從未改變過。

夏衍

目前,我很希望能把他的藏品整合起來做一次巡展。上海博物館楊志剛館長說這次的郵票展會做巡展,而陳克倫副館長說納蘭手卷也將會拿出來展示。我覺得,有機會的話,捐贈給浙江的書畫包括其中非常好的一批揚州八怪的作品與捐贈給上博的郵票和納蘭手卷一起做一次聯(lián)展就更好了。(作者系夏衍孫女,本文根據(jù)作者在上海博物館講座整理。)